復旦教授分享考古盜墓故事:開挖帝王陵曾釀悲劇

2015年08月25日 16:10

來源:南方都市報

不挖帝王陵還存在倫理上的因素,愛新覺羅后人都在,也不能隨便把人家祖墳挖開。

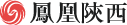

考古學家復原的秦始皇陵外部結構

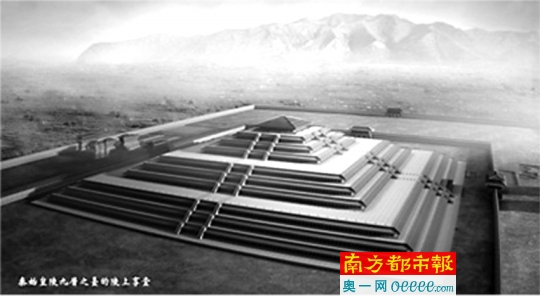

萬歷皇帝側臥睡姿充滿謎團

漢代陪葬的陶俑比秦代小很多

原標題:復旦大學教授分享考古盜墓故事:開挖帝王陵曾經釀悲劇

不挖帝王陵還存在倫理上的因素,愛新覺羅后人都在,也不能隨便把人家祖墳挖開。

有一個問題我沒搞清楚,也一直很關注,就是萬歷皇帝和清代的孝莊、孝敬兩個皇后,在棺木內的姿勢幾乎是一樣的,根據歷史圖像材料,三具尸骸都呈側臥的睡狀。為何是這種睡姿?

很多人發出疑問,是不是帝王陵墓內有很多隨葬的人員?其實,春秋戰國以后的墓葬就都用俑代替了,開始注重人的生命,后來很少見到活人隨葬的情況。

——— 高蒙河教授

由當紅小生李易峰等主演的網絡劇《盜墓筆記》即將上映,盜墓話題迎來又一波高潮。考古是不是就是“挖墓”?會不會遭遇如盜墓小說所寫的神秘事件和驚險?中國那么多帝王陵為何至今不開挖?6月6日,復旦大學文物與博物館學系教授、博士生導師高蒙河,做客南方都市報與廣東科學中心主辦的小谷圍科學講壇,揭秘考古那些事兒。

考古不是挖墓挖寶

考古和盜墓區別在哪兒呢?高蒙河發現,一般人的概念里,考古就是國家名義上的盜墓。一次在上海博物館舉行考古講座,他進場時就聽到一路人說了一句話,“考古跟盜墓都是差不多的”。

高蒙河說,盜墓經常是一個以父子作為搭檔的職業,盜墓所得的物品,有一個非常詳盡的產業鏈,大概一個星期就可以將物品運送到海外。之所以必須是父子搭檔,因為涉及利益,必須是最親血緣的人才能信得過,“否則一個在上,一個在下挖洞盜寶,下面的人很難上來的”。盜墓過去非常嚴重,至今也無法完全遏制。“總是有人拿東西來找我鑒定,有一次一個人要我給他看看,我馬上叫他走”,高蒙河說,一看就知道對方的物件是從盜墓得來,因為文物外表的泥土都沒有清光,而一般家傳的古董都會特別愛惜,外表完全不同。

而國內的考古,則不提倡主動挖掘陵墓。一般做法是能不挖盡量不挖,除非是由于土地開發或者農民務農行為,發現了類似陵墓或文物,才會進行考古行為;更多時候,因為盜墓,需要考古人員去搶救文物。高蒙河談及十年前在湖北考古,盜墓賊早了考古隊一星期到達同一位置挖洞盜墓,墓內價值較高的文物幾乎都被拿走,只留下了毀壞的文物如破碎的瓷器、玉器。好在考古隊內有專業的修復人員,將部分文物修復還原。

多數公眾眼里,考古就是在挖寶。但除了挖掘行為,考古本身涵蓋的范圍其實相當廣泛。在考古學家眼里,文物是考古材料,獲取考古材料,可以研究論證古代歷史的社會發展和人類活動;另外一方面,也是為了保護文物。

當今學界內,還有部分專家極力反對挖寶式考古:陵墓開挖會破壞地下環境,對年代久遠的文物造成損壞,這也是盜墓賊對地下文物最大的破壞。高蒙河清楚記得曹操高陵內的情況,“整個頭骨只剩下一片,頭部下面的枕頭,也因為經過多人的擦拭無法提取物質進行檢測”。

倉促開挖明定陵的悲劇

1956年在北京開挖的明定陵(明神宗,即萬歷皇帝的陵墓),是新中國發掘的第一座帝王陵墓,也是我國主動挖掘的唯一一座帝陵。各類重大的發現讓考古人員異常興奮,也震驚了世界。

定陵的開挖其實在當時就頗有爭議。最開始郭沫若等人請示開挖長陵(永樂皇帝朱棣陵墓),時任文化部文物局局長鄭振鐸、中科院考古所副所長夏鼐認為當時的技術并不足以支持大規模的開挖工作,文物的保存技術也沒有達到要求。無奈建議最終沒有起到效果,報告獲得通過。

長陵最終因特殊因素沒有開挖,轉而開挖了定陵。后續的不幸恰恰讓反對開挖的夏鼐等人言中。出土文物如絲綢很快變得類似樹皮,大量文物處理不當沒有保存下來,萬歷皇帝的尸骨更是被紅衛兵一把火燒毀。“不過有一個問題我沒搞清楚,也一直很關注,就是萬歷皇帝和清代的孝莊、孝敬兩個皇后,在棺木內的姿勢幾乎是一樣的”,根據歷史圖像材料,三具尸骸都呈側臥的睡狀。為何是這種睡姿?解說也有多種,生死輪回的重回母胎說,源于睡眠常態的自然側臥說,出殯途中顛簸震動說,模仿佛祖釋迦牟尼涅盤姿勢說,象征天象中的北斗七星說等。

定陵的下場,讓諸多考古人士非常痛心。其后,郭沫若又企圖說服周恩來開挖乾陵(唐高宗與武則天的陵墓),周恩來只回了一句話:“十年之內不開帝王陵”。

因此,不主動挖掘帝王陵成為鐵律被沿用至今。

開挖帝王陵還有倫理難題

高蒙河以秦始皇陵為例詳細講述了開挖帝王陵的困難。

秦始皇陵分假山的外部結構和估計約37米的地下結構。按照現行條件,其實已經具備開挖條件。但是考古工程不同于普通工程,不能夠利用大型挖掘機器進行破壞式的挖掘(這一方面尤其有來自國外的輿論壓力),只能用小鏟子進行作業。一旦真的開挖,地上景觀勢必遭到破壞,這也是屬于文物景觀的部分;若轉而挖洞進入陵墓,又無法解決地宮太深,如何上下交通的問題。還有一個公眾很關心的問題,陵墓內是否真的有大量水銀?經過探測,已經確定了這一事實,這也給開挖帶來難題。

拋開實際挖掘可能遇到的問題,開挖秦始皇陵還有一個前提條件要面對:秦始皇陵已經是世界文化遺產,是屬于全人類的文化遺產,未經聯合國同意,中國無法單方面做出開挖決定。

不挖帝王陵還存在倫理上的因素,“愛新覺羅后人都在,也不能隨便把人家祖墳挖開。”高蒙河說,慈禧陵墓的遭遇,就是對愛新覺羅后人強烈的心理打擊。該陵墓首次被盜是慈禧下葬后20年,軍閥侵入盜墓后,還將慈禧尸體扔到地宮后室西北角的棺蓋上;為了取其嘴中的夜明珠,還撕爛了她的嘴唇。“慈禧一生三次被埋葬,第一次是下葬,第二次是溥儀在陵墓被盜后給她收尸;最后一次是1980年旅游開放,考古隊為她做消毒”,這在中國傳統倫理道德上也很難為人接受。

因此國家如今每年大概批6-7個考古項目,一般為特別重要的考古項目,或者意外發現,前往現場作清理。

考古是否如盜墓般驚險刺激?

諸多盜墓小說描寫中,破除陵墓磚石后,通常會遇到諸如弩箭、毒蟲、流沙等一類機關陷阱,讓盜墓者險象環生。那實際考古活動中,是否有類似的場景?

答案是否定的。“曾經有一個欄目邀請我,讓我說說考古過程多么驚險,有類似什么機關的東西,但沒有我不能生造啊!”高蒙河說,那次節目訪談中,他只好講述了挖開陵墓磚石后,必須戴著防毒面具,防止吸入過多的潮氣。“那不同于沼氣,比那個還難聞。”

盜墓小說里的驚險場景,高蒙河自己的考古生涯中從未遇到。即使在史籍記載中,也只有《史記》記載秦始皇陵內藏有弩箭,其他帝王陵墓的史料,幾乎沒有出現機關等陷阱的記載。

又如,很多人發出疑問,是不是帝王陵墓內有很多隨葬的人員?高蒙河舉了例子,不少人看過小說后,錯信陵墓修成后,墓門就會關閉,將工匠封鎖在其中,防止陵墓情況為外界所知。“春秋戰國以后就都用俑代替了,開始注重人的生命,后來很少見到活人隨葬的情況”,至于是否有工匠被封在陵墓中,高蒙河表示沒有見過類似的記載,自己在考古實踐中也沒有發現。

不過,不如小說般驚險,不代表沒有危險。塌方正是考古人員最害怕出現的情況。漢代以前,帝王陵墓多用枕木封頂,再往上掩蓋土層。木頭經過多年腐蝕,慢慢就會腐爛,“所以兵馬俑都是被泥土壓倒躺在地上,幾乎都是破碎的。現在站得整整齊齊,都是我們修復的”。

再者就是大型考古現場,要時刻擔心盜墓賊的出現,“現在他們很聰明,甚至不去盜墓,直接盜考古隊的庫存了”,因此很多考古現場,都需要武警部隊作為安保力量。

采寫:南都記者 連楷 統籌:南都記者 嚴慧芳 陳實

主辦方供圖

頻道推薦

智能推薦

圖片新聞

視頻

-

滕醉漢醫院耍酒瘋 對醫生大打出手

播放數:1133929

-

西漢海昏侯墓出土大量竹簡木牘 填史料空缺

播放數:4135875

-

電話詐騙44萬 運營商被判賠償

播放數:2845975

-

被擊落戰機殘骸畫面首度公布

播放數:535774