6月13日,鳳凰陜西文化探秘團(tuán)隊(duì)走進(jìn)榆林,解讀文化遺存,剖析背后深層次內(nèi)涵,探尋多樣性“和合”內(nèi)涵。

-

呂建福

陜師大宗教研究中心主任

-

吳洪琳

陜師大統(tǒng)萬城研究專家

-

田榮軍

美術(shù)學(xué)博士

-

王智

西安非遺保護(hù)中心副主任

-

王建新

文化遺產(chǎn)學(xué)院教授

-

陳峰

歷史文化學(xué)院院長

-

劉景純

經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究專家

-

呂建福

陜西師范大學(xué)宗教研究中心主任

榆林因地緣具有文化多樣性

榆林是一個(gè)農(nóng)牧業(yè)交界區(qū),也是一個(gè)地理坐標(biāo),是游牧文化和農(nóng)業(yè)文化的一個(gè)交界線。在榆林紅石峽刻有“華夷天塹”四個(gè)大字,“華夷”即是漢民族和少數(shù)民族的一個(gè)界限,“天塹”是一個(gè)地理上的界限,也是文化上的一個(gè)界限。

民族大交流大融合造就文化的鼎盛

現(xiàn)在的“一帶一路”提出的新的絲綢之路和古代絲綢之路,雖然環(huán)境變了、交流方式也變了,但都是不同文化的交流、都是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的交流,在這點(diǎn)上是一樣的。古代絲綢之路積累的經(jīng)驗(yàn)對于現(xiàn)在的“一帶一路”有很重要的借鑒作用。

-

吳洪琳

陜西師范大學(xué)匈奴及統(tǒng)萬城研究專家

統(tǒng)萬城:經(jīng)濟(jì)文化交流的中心

漢族文化對匈奴文化的影響史書上記載偏多,匈奴文化對漢文化的影響記載非常少,這可能和史書的敘述方式以及關(guān)注的視角有關(guān)。王昭君出塞就遵循匈奴的婚俗,王昭君遠(yuǎn)嫁匈奴呼韓邪單于,呼韓邪死后按匈奴婚俗她轉(zhuǎn)嫁給庶子為妻。當(dāng)然這種影響是出于匈奴聚居區(qū)的影響。

統(tǒng)萬城的建立受漢族文化影響

游牧民族本身是無城居生活的,逐水草生活。但由于處于農(nóng)牧交界地帶,跟漢族經(jīng)常交往,自然會(huì)受到漢族的影響。再加上赫連勃勃是一個(gè)非常有野心的人,草原這個(gè)舞臺(tái)并不能滿足他,他的理想是南下中原甚至到長安,這是他的意圖所在。

-

田榮軍

美術(shù)學(xué)博士

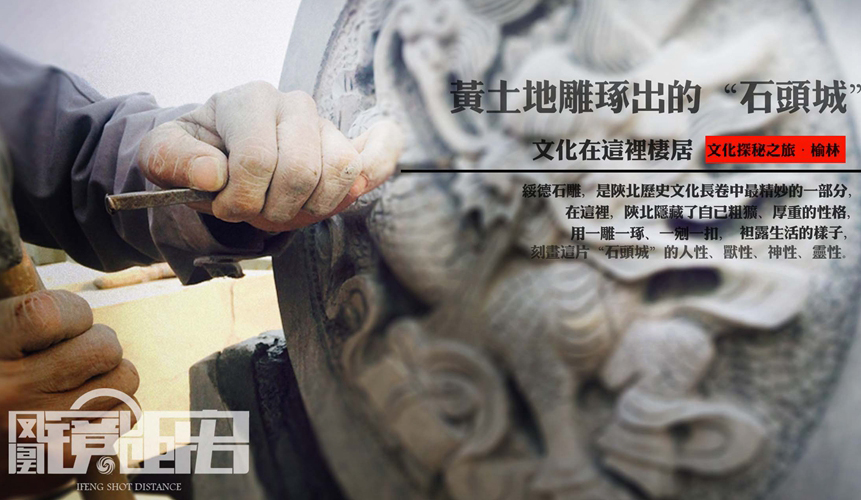

綏德石雕——手指尖的中國文化

石獅子并不是中國“土生土長”的文化形象,事實(shí)上,最早的中國是沒有石獅雕刻的。先秦以前,中國人認(rèn)為最兇猛的動(dòng)物不是獅子是老虎,很多原始的雕刻表面是兇惡的龍或虎,例如青銅器、酒樽。

綏德石雕——手指尖的中國文化

真正讓獅子形象成為中國人崇拜的石刻藝術(shù)是在唐代。武則天修乾陵時(shí),給乾陵的朱雀門(南門)兩側(cè)修筑兩尊巨大的石獅子,呈蹲式,從地面到頭頂帶上底座,有三米多高,非常兇猛、威嚴(yán),代表了皇家的權(quán)威,這是武則天的首創(chuàng),把獅子視為對她的守護(hù)。

-

王智

西安非遺保護(hù)中心副主任

大夏國蒸土筑城之謎(一)

古代最先進(jìn)的筑城技術(shù),古代最嚴(yán)酷的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),馬背民族的筑城之夢,草原君主的野心,中原王朝的夢魘,匈奴人的弓弩催生了胡服騎射、秦直道、萬里長城、絲綢之路、開發(fā)西南夷....最后的匈奴單于一統(tǒng)萬邦的理想,淹沒在草原大漠的盡頭

大夏國蒸土筑城之謎(二)

每當(dāng)草原上崛起一代代雄才大略的君主時(shí)候,那就是中原王朝君主揮之不去、寢食難安的夢魘。它壓迫著中原君主的神經(jīng)。歷史上記載的無論是西方的還是東方的著名匈奴君主都有一種桀驁不馴、殘暴、目空一切、雄心勃勃的王者心態(tài)。

-

王建新

西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院教授

九邊重鎮(zhèn):多民族發(fā)展與融合

匈奴從西漢晚期開始,也就是從公元前1世紀(jì)開始,一部分南匈奴已經(jīng)和漢王朝結(jié)盟,而且逐漸的和漢人融合到一起,甚至進(jìn)入到漢地居住,而赫連勃勃這一只匈奴實(shí)際上是南匈奴的一部分,換一句話來說,他們已經(jīng)是非常漢化的匈奴了。

九邊重鎮(zhèn):多民族發(fā)展與融合

統(tǒng)萬城有多方面的作用,不僅僅是作為政治統(tǒng)治的中心,甚至也作為軍事中心。還作為手工業(yè)的中心,城外現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的也有手工業(yè)的作坊,比如說要制作各種各樣的兵器、生產(chǎn)工具。也包括其他的日常生活用品,這是政治、軍事、經(jīng)濟(jì)多方面的一個(gè)中心,作為一個(gè)城來說。

-

陳峰

西北大學(xué)歷史文化學(xué)院院長

鎮(zhèn)北臺(tái):軍事文化經(jīng)濟(jì)匯聚平臺(tái)

鎮(zhèn)北臺(tái)被稱為萬里長城第一臺(tái)有這個(gè)道理,但也不一定完全如此。因?yàn)殚L城很長,東邊從山海關(guān)一直到西邊的嘉峪關(guān),鎮(zhèn)北臺(tái)實(shí)際上是陜西北部榆林地區(qū)一個(gè)重要的軍事瞭望臺(tái),它的確是這個(gè)時(shí)期軍事防御的重要設(shè)施,也是民族融合、邊界貿(mào)易、文化交流的重要見證。

鎮(zhèn)北臺(tái):是文化交流的重要見證

鎮(zhèn)北臺(tái)只是這段長城中比較突出的一個(gè)烽火臺(tái)、瞭望臺(tái),應(yīng)該說這一段長城特別是在明代,這里設(shè)立九邊重鎮(zhèn)之一,設(shè)立九邊重鎮(zhèn)的延綏鎮(zhèn),它對當(dāng)?shù)馗鞣矫妫瑒偛乓舱f了對文化、生活、習(xí)俗、民風(fēng)它都有的很多影響。

-

劉景純

西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院

鎮(zhèn)北臺(tái):民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展見證

明代的這個(gè)洪山市,也就是我們說的鎮(zhèn)北臺(tái)下面的洪山市貿(mào)易,它是有嚴(yán)格規(guī)定的。首先,這個(gè)互市按國家的規(guī)定它是一年一度只有一次,而這個(gè)互市一般是由地方的巡撫或者總督來主要負(fù)責(zé)的。

鎮(zhèn)北臺(tái):民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展見證

從明朝的歷史來看,北方的這些各部落多次要求和明朝延邊進(jìn)行互市,以滿足他們物質(zhì)的需求。事實(shí)上,在以前也有不同程度的互市現(xiàn)象,比如說像賈晉時(shí)期,賈晉三十一年,就有趙燕隋互市這樣的記載。